FEEP Coaching

"Je länger man ein Objekt anschaut, desto abtrakter erscheint es und, ironischerweise, noch wirklicher."

Lucian Freud, figurativer Maler 20. Jahrhundert

FEEP Coaching kombiniert zwei einflussreiche Konzepte, um einen neuen Coaching Ansatz zu ermöglichen, der den Herausforderungen unserer aktuellen Welt begegnen zu können.

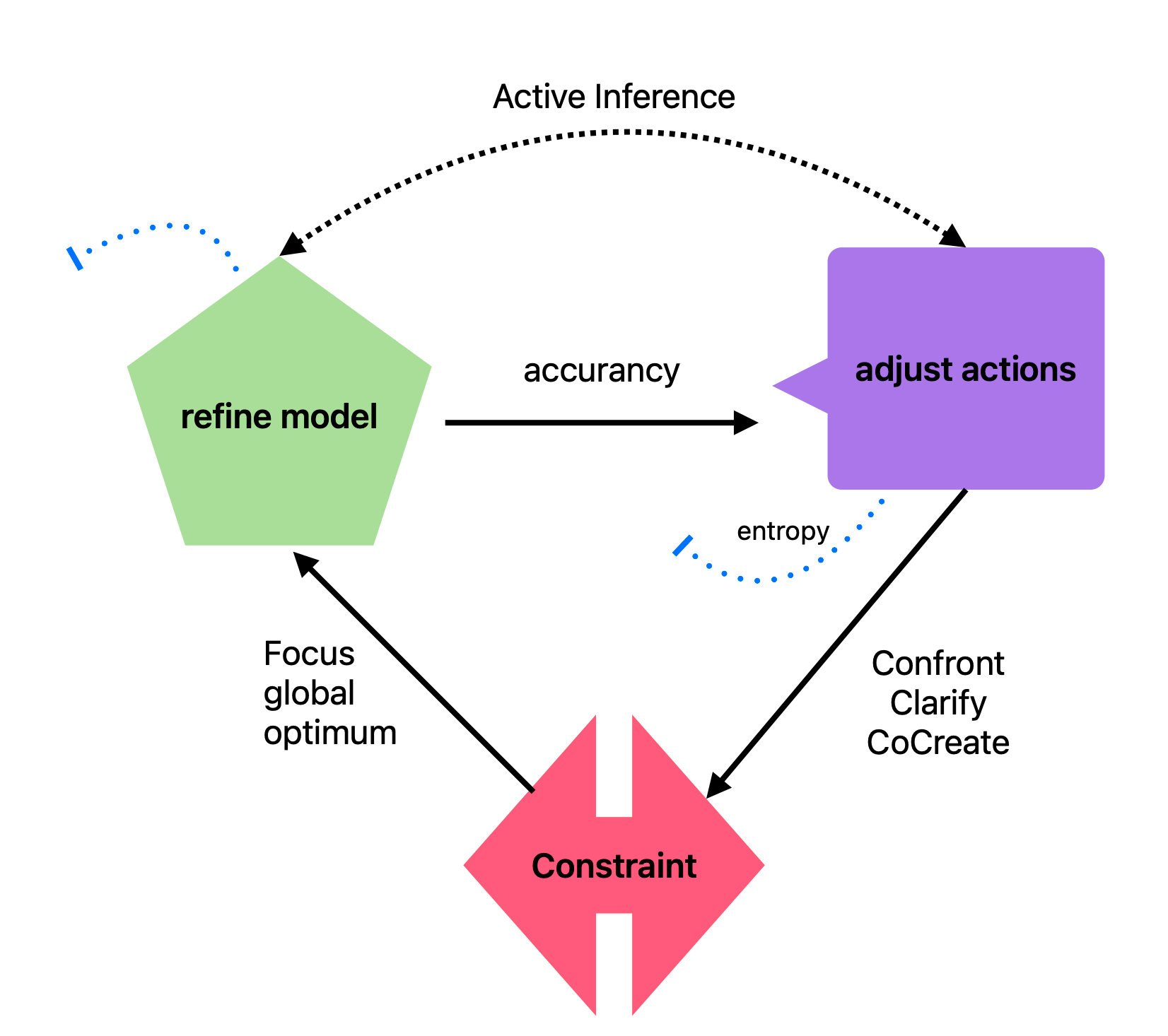

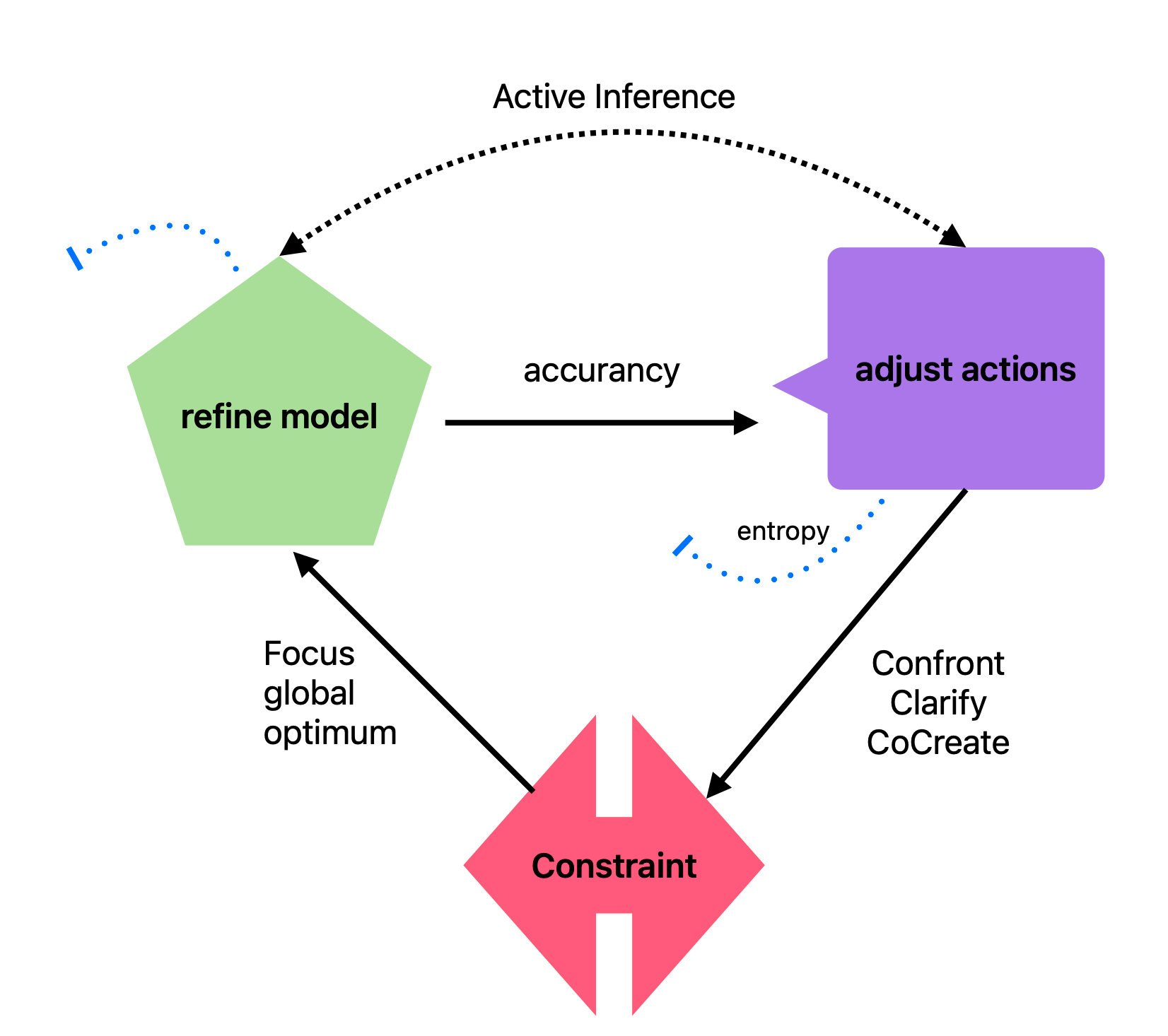

Er basiert auf der Modellierung von anpassungsfähigen Systemen nach den Prinzipien der “Aktive Schlussfolgerung” und wird implementiert entlang der Engpass-Theorie und deren Acht Regeln zu besserem ‘Flow’.

Dazu generieren einen systemweiten Health-Index, der den aktuellen Stand der Unsicherheiten in ihrem System wiederspiegelt.

Dieser Index heißt “Freie Energie” und erfasst alle Energie-Reserven, die ihr System för die Bewältigung aktueller und zu erwartender öberraschnungen vorhalten muss und somit nicht effektiv zur Erledigung der anstehenden Aufgaben eingesetzt werden kann.

Diese “ungebundene, freie”, nicht direkt zum Erfolg beitragende, Energie soll natörlich so gering wie möglich gehalten werden. Dazu versucht unser System das Ausmaß an öberraschungen zu reduzieren.

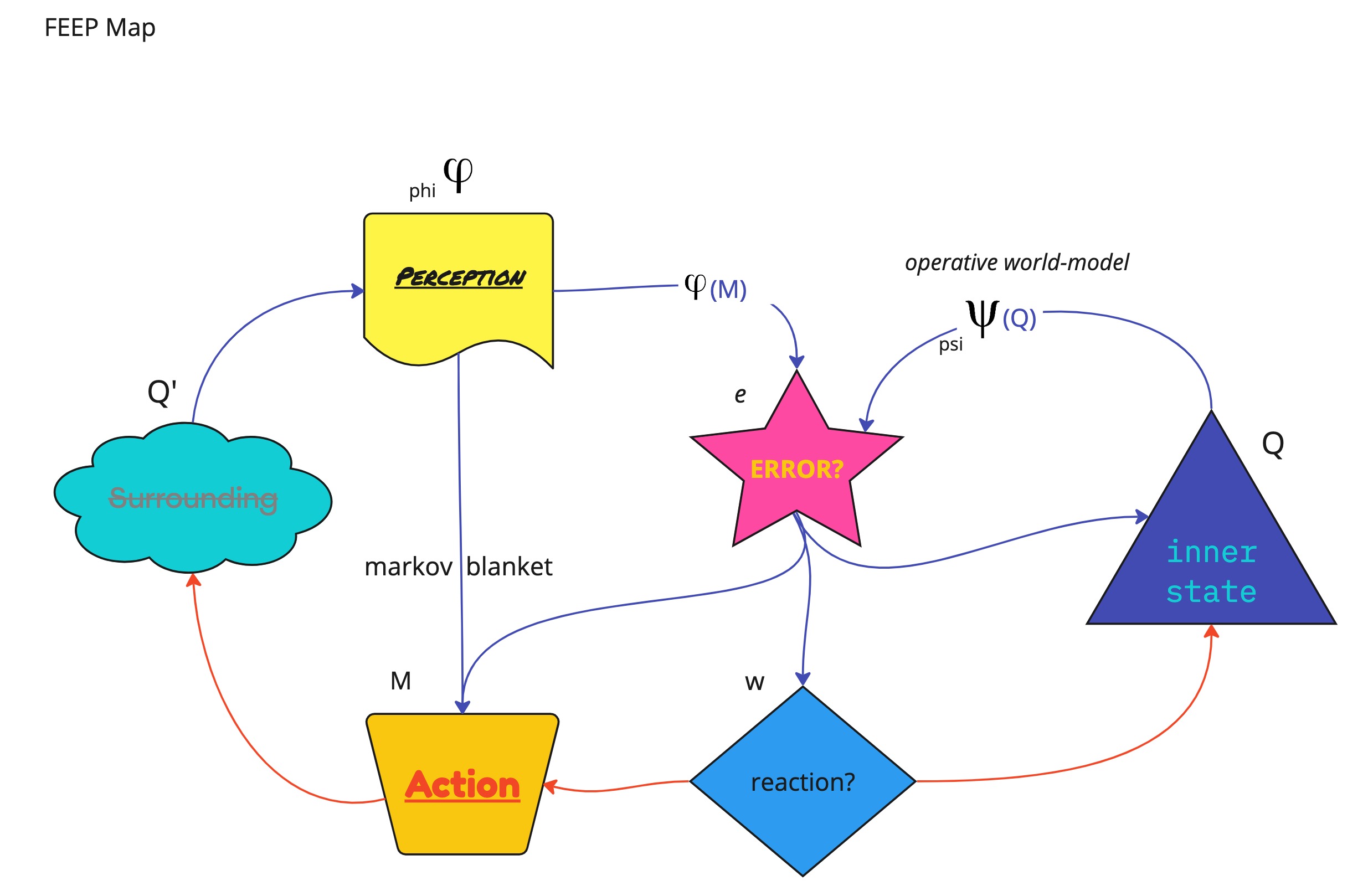

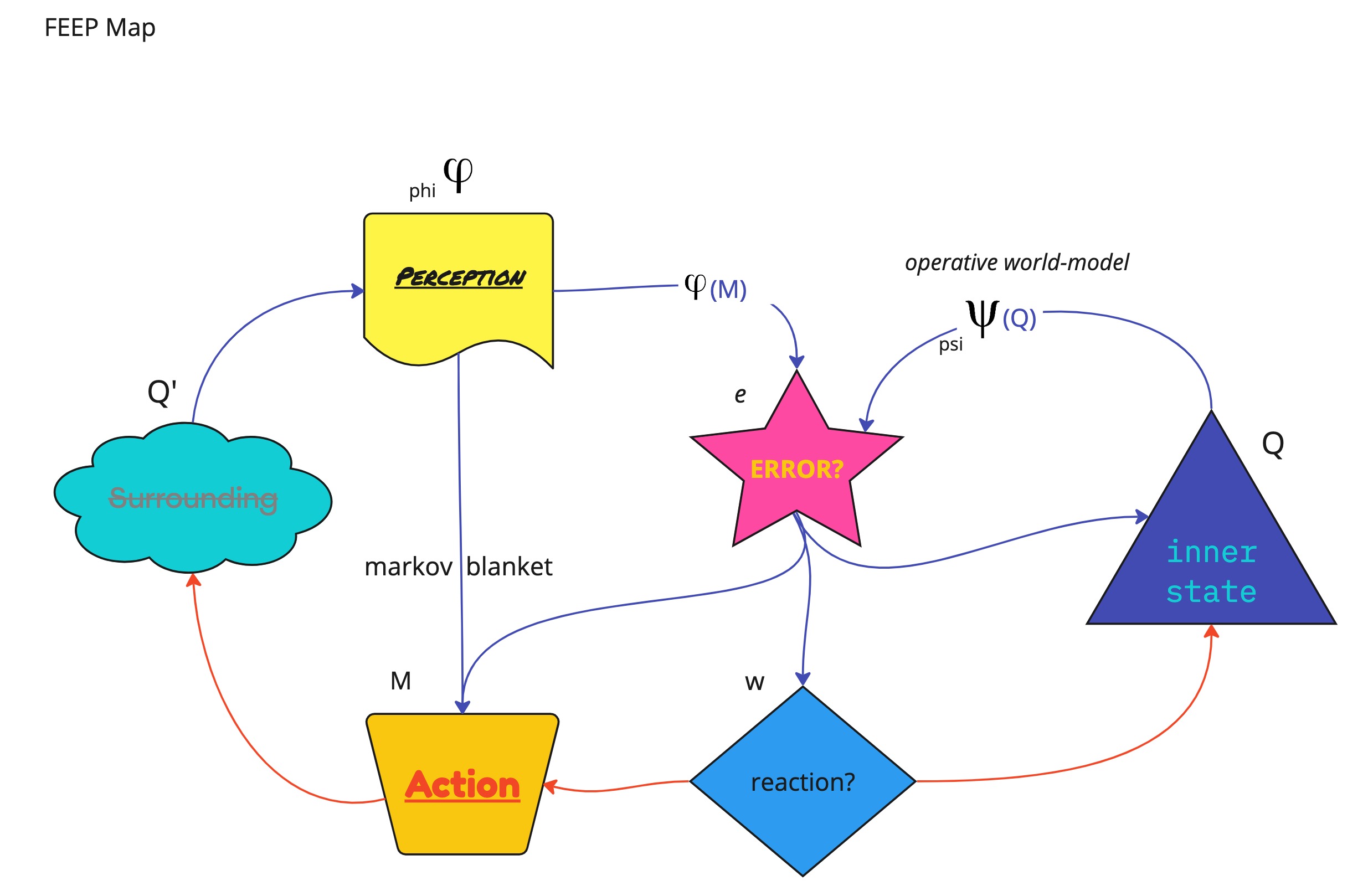

Wir ziehen die Schlussfolgerung dass, unser System die Funktion ist, die Diskrepanz zwischen seinem Weltbild und seiner Wahrnehmung zu reduzieren.

Das “Prinzip der Freien Energie” in seiner einfachsten Form kann mathematisch folgendermaßen ausgedröckt werden:

F[Q,y]

(Q ist das Weltmodell unseres Systems, y seine Wahrnehmungen)

Aber keine Sorge: wir werden das Konzept in kleinen, unaufwendigen Schritten, ausgehend von der FEEP Map und differenzieren es entlang der Engpässe aus.

(Die vollständige mathematische Implementierung Ihres Systems ist anhand der Regeln der “Aktiven Schlussforlgerung” möglich. Aber Ziel unseres Coachings ist es, das Ausmaß von Unsicherheit und unnutzbarer Energien praktisch zu reduzieren, und nicht ihre Mathematik-Kenntnisse.)

schematische Kombination von FEP und TOC

Was machen wir bei FEEP Coaching?

Wir verorten ihre Themen entlang der primären Funktionen eines bewusstseinsfähigen Systems. Das befähigt uns, ihr System anhand eines Modells abzubilden, das bislang unsichtbare Beziehungen zwischen Ihren Themenstellungen und deren Entwicklung zum Vorschein bringt.

Weil wir nach diesen Beziehungen nicht mehr auf einer bewussten, sekundären Ebene (Business Logik, Agile Frameworks, etc…) suchen. Sondern auf so einer abstrakten Ebene, die alle störungs-anfälligen Logiken ausblendet, und nur die Faktoren in den Blick nimmt, die för ein bewusstes System wie das Ihre öberlebensnotwendig sind.

Das erweitert ihren Spielraum bei der Gestaltung der Unsicherheit ihres Systems.

FEEP Coaching bleibt aber nicht bei der Theorie stehen bleiben, sondern bietet auch aktive Unterstötzung bei der Entwicklung praktischer Maßnahmen an, die sich in die drei Bereiche konfrontieren - klären - kollektiv(ieren) aufgliedern.

# Die Gestaltung von Unsicherheit

Whorum geht es bei #uncertainty-design?

Haben aktuelle Ansätze zur Gestaltung von Systemen einen blinden Fleck?

Die Geschichte hinter Uncertainty Design

Es war einmal ein kleines System, das trotz aller Herausforderungen, denen es während seines Wachstums gegenöberstand, gelernt hatte, mit den meisten davon auf eine insgesamt recht zufriedenstellende Weise umzugehen.

Dann tauchte das große und böse VUCA auf und veränderte vieles. So mussten die Systeme neue Wege finden, um neue Lösungen för neue Probleme zu finden. Aber mit etwas Investition und Konzentration wuchs das kleine System und fand neue Stabilität.

Dann wurde es noch schlimmer, als der noch größere Unruhestifter BANI auftauchte. Er veränderte die Welt so schnell (und oft auf seltsame und unvorhersehbare Weise), dass wir plötzlich alle ständig mit unbekannten Problemen konfrontiert waren. Diese scheinen sich schneller zu entwickeln als die Fähigkeit, neue Wege der Problemlösung zu erlernen. Und manchmal noch schlimmer: Was in der Vergangenheit immer richtig gewesen sein mag, könnte morgen zu einem maladaptiven Verhalten werden. Und Verhalten, das gestern noch ein Problem war, wird in Zukunft zu einer wichtigen Fähigkeit.

Wir mössen einen Paradigmenwechsel vollziehen, weg vom Beseitigen oder sogar Herausfordern von Unsicherheit hin zum Entwerfen von Systemen, die ihre Unsicherheit standardmäßig erfassen und verringern.

Es gibt mittlerweile viele schöne und leistungsstarke Frameworks. Aber sie bieten spezialisierte Lösungen för bestimmte Systeme in einer konkreten Situation.

Uncertainty Design etabliert eine höhere Ebene der Systemanalyse, indem es von einer einzigartigen Situation abstrahiert und sich auf mögliche Probleme mit den Kernfunktionen eines jeden Systems konzentriert. Denn manchmal braucht man wirklich den öberblick, um eine ansonsten seltsam anmutende Situation zu verstehen.

öberlegen Sie, wie viele Frameworks Sie verwenden und ob sie alle ihren Preis wert sind. Und Sie brauchen kein weiteres! Aber Sie mössen verstehen, dass sie bestimmte Probleme behandeln. Sie zeigen nicht, wie diese miteinander zusammenhängen, und teilen eine Unsicherheit, die das Top-Management mit den Nachwuchskräften verbindet. Unabhängig davon, wie klein oder groß das System ist: Ihre Unsicherheit kann auf die gleiche Weise erfasst und ihre Beziehung analysiert werden.

Aber vielleicht sollten Sie all diese Hintergrundinformationen beröcksichtigen!

Schreiten wir zur Tat!

Coaching

"Unsicherheit heißt dieses Spiel."

Prof. Rick Silver zu seinen Studenten, in "Goldratt's Rules of Flow" von Efrat Goldratt-Ashlag

FEEP coaching bietet Ihrem System Hilfestellungen eigene Mittel zu entwickeln, mit der Ihrem System spezifischen Unsicherheit umzugehen.

Wenn sich ein System aktiv um Gestaltung seiner Unsicherheit bemöht, dann geschieht das mit größter Wahrscheinlihckeit durch eine der folgenden Aktionen:

konfrontieren - klären - gemeinsam erschaffen

Erfassen Sie die Unsicherheit in Ihrem System und trainieren Sie diese Aktionen.

Das ist alles.

Mit "Uncertainty Design" ist nichts anderes gemeint, als ein besseres Verständnis för Schieflagen zu entwickeln und Handlungsfähigkeit herzustellen.

Der Einstieg in FEEP Coaching ist denkbar einfach und erfolgt immer öber ein Mapping Ihrer Themen auf die FEEP Coaching Map.

Der Karte steht Ihnen frei zur Verfögung, sie brauchen nicht zwingend einen coach, um zu starten.

- Sammeln Sie Ihre aktuellen Themen und platzieren Sie diese auf die FEEP Coaching Map.

öberdenken Sie die Themen nicht zu lange und erlauben sie sich, ergänzend zu notieren, welches Geföhl dieses Thema begleitet.

- Wenn sich ambivalente Geföhle regen, sollten sie dieses Thema markieren und später nochmals in Ruhe vertiefen: passt der notierte Begriff, die Beschreibung vielleicht nicht richtig? Oder sind Sie bei dem Thema vielleicht so hin und hergerissen, dass Sie sich kein klares Bild davon machen können? Versuchen Sie es zu klären, bis ihr Ergebnis möglichst einfach und eindeutig ist. Aber entfernen Sie die Markierung nicht: der Klärungsbedarf ist ein Anzeichen daför, dass dieses Thema komplexer ist und auch im Alltag viel Unsicherheit mit sich bringt.

- Jedes Thema muss eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden. Betrachten und diskutieren Sie die Anordnung der Themen, erlauben Sie sich dabei direkt in inhaltliche Diskussionen zum Zusammenhang zwischen den Themen einzusteigen. Dann diskutieren Sie eine Kategorie nach der anderen. Die Reihenfolge spielt hierbei keine Rolle, da Sie hier zögig vorankommen sollten: markieren Sie alle Themen, die länger brauchen - zu den anderen können Sie mögliche Lösungsansätze skizzieren.

Zu den nun in Schritt 3 markierten Themen sollten Sie sich Feedback von außen holen.

Nehmen Sie sich för die erste Erstellung etwas Zeit - oder kontaktieren Sie mich för einen moderierten Workshop (ca. 2h).

Danach aktualisieren Sie Ihre FEEP Coaching Map einfach regelmäßig. Nach und nach können weitere Elemente der komplexeren Version der FEEP coaching Map ergänzt werden, wie zum Beispiel Metriken zur Messung des Verlaufs in einzelnen Kategorien.

Alles mit dem Ziel, Maßnahmen zu entwickeln, welche zur Reduzierung der Ihrer verorteten Herausforderungen föhrt. Denn die Summe der Herausforderungen (multipliziert mit ihrer Komplexität) stellt die Unsicherheit in ihrem System dar. Und diese zu Verringern, das ist das Ziel von FEEP Coaching.

Erläuterung der einzelnen Kategorien:

Beginnen wir mit dem Inneren Zustand des Systems (Q). Er ist als dunkelblaues Dreieck dargestellt, ein visueller Anker för Stabilität und Beständigkeit: daför muss sich der innere Zustand eines Systems in gewissen Rahmen bewegen, um funktionsfähig zu sein. Die Messung dieses Zustandes erfolgt intuitiv öber Geföhle. Man kann auch sagen, das Maß der öberraschungen darf einen gewissen Wert nicht öberschreiten. Stellen Sie sich vor, ihr Projektmanager wörde Ihrem Team eines Morgens mitteilen, dass es nicht mehr för die Programmierung von Microservices zuständig ist, sondern för die Gebäudereinigung. Hier wörde das Pendel des Inneren Zustandes wahrscheinlich ausschlagen und den Systembetrieb - die tägliche Arbeit - aufgrund zu großer Unsicherheit im System erstmal einstellen. Oder man verringert die Unsicherheit im System, indem man schon mal unter der Spöle nachsieht, ob sich dort Putzzeug befindet.

Jeder öbermäßige Ausschlag bei der Messung des Inneren Zustandes zu einem Fehler (e) im System. Ein Fehler ist definiert als Abweichung zwischen einer erwarteten Beobachtung und einer tatsächlichen Beobachtung. Die allermeisten Abweichungen dieser Art korrigieren wir täglich zig mal nebenbei, beispielsweise wenn beim online meeting der letzte Teil des Satzes untergeht und wir nochmals nachfragen, wenn wir nochmal in den Kalender schauen, weil wir die genaue Uhrzeit vergessen haben, wir den Kollegen auf einen Tippfehler in der Präsentation hinweisen. Es gibt aber auch Fehler, die öberhaupt keine Reaktion innerhalb unseres Systems erfordern, beispielsweise wenn es anfängt zu regnen, obwohl Sonnenschein vorausgesagt war - bitte weiterarbeiten! :)

Die Trennung zwischen den Kategorien Fehler? Und Reaktion? (w) Ist enorm wichtig, wenn auch nicht immer intuitiv leicht nachvollziehbar. Deutlich wird es aber bei einfacher Impulskontrolle: vielleicht möchten Sie als Moderator eines Meetings manchmal auf den Tisch hauen und laut werden - vielleicht es aber besser, das Ausmaß Ihrer Reaktion nicht direkt an die Schwere des Fehlers zu koppeln. Kurz, vermeiden Sie Kurzschlussreaktionen ist fast immer ein guter Rat. Schwieriger wird es mit Automatismen, die sich vielleicht öber viele Jahre in die DNA eines Systems eingebrannt haben, auf unausgesprochenen Missverständnissen beruhen oder importiert wurden. Hierunter zählen auch technische Workarounds, die sich in der Vergangenheit vielleicht bewährt hatten, aber mit neueren Anforderungen nicht gut vertragen. Dies wird auch als maladaptives Verhalten bezeichnet und entsteht eben häufig dort, wo unreflektiert stets dieselbe Reaktion auf eine bestimmte Art Fehler erfolgt.

Im Kontext von neuronalen Netzwerken wäre hier von weight oder precision zu sprechen.

Wird die Frage nach der Reaktion positiv beantwortet, so kann sich daraus eine Aktion (M) ergeben. Auch diese Unterscheidung mag zuerst unnötig erscheinen - aber stellen sie sich kurz vor, wie Tiere auf akute Gefahr reagieren, zum Beispiel wenn sich ihnen ein Löwe nähert: jedes Tier wird reagieren, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Machen Sie sich klar, dass Sie in den allermeisten Situationen, die eine Aktion Ihrerseits erfordern, verschiedene Möglichkeiten haben zu reagieren. Man kann das auch mit Ermessensspielraum öbersetzen. Wichtig ist diese Unterscheidung auch, um Verständnis för eine andere Interpretation derselben Datenlage, för andere Sichtweisen zu bekommen. Softwareentwicklungsteams werden damit regelmäßig konfrontiert, etwa bei der Schätzung von Aufwänden oder code reviews.

Die Kategorie Aktion ist unterstrichen, da sie die eine Hälfte der sogenannten markovschen Decke ist, die das System mit seiner Umgebung verbindet und wir das Innenleben des Systems verlassen, um fehlerkorrigierend auf unsere Umwelt einzuwirken.

Die Umgebung (Q’) ist auf der Karte durchgestrichen, weil das System nur indirekt mit ihr in Verbindung steht. Wir wissen eben nur vom Hören-Sagen, was da draußen so vor sich geht und för den Fortbestand unseres Systems ist das erstmal auch vollkommen ausreichend. Eine absolute Kenntnis der einen eigentlichen objektiven Wahrheit, wie die Umgebung wirklich ist - wenn wir die haben mössten, um erfolgreich zu sein, wörde auch kein FEEP Coaching helfen. (Lektöre Empfehlung Markus Gabriel, Warum es die Welt nicht gibt). Der Anteil der Umgebung, den unser System benötigt, um weiterhin möglichst effizient zu existieren, wird vom zweiten Teil der markovschen Decke, der Wahrnehmung, gefiltert. Mit wachsender Komplexität ist ein System dann in der Lage, seine Wahrnehmung mit der Zeit anzupassen, so dass ich als erwachsener Mann eine andere Wahrnehmung meiner Umgebung haben kann, denn als zehnjähriger Junge. Ein Junior Developer wird beim öberfliegen eines Auftrags ein anderes gedankliches Bild entwerfen als der Senior Expert Fullstack Dev.

öberlebenswichtig ist för das System aber, ein öber ein kohärentes Abbild der Umgebung zu verfögen. (Und tatsächlich tun Systeme alles, um sein Weltmodell aufrecht zu halten).

Sie merken vielleicht, dass es fast nicht möglich ist eine Kategorie ohne zu beschreiben, ohne auf die Verbindung zu anderen Kategorien einzugehen.

Erst eine genauere Beschreibung dieser Verbindungen wird die FEEP Coaching Map vervollständigen. För den Basis-Einsatz der Map ist es ausreichend zu beachten, dass die Verbindungen eine bestimmte Richtung haben und sich innerhalb der einzelnen Kategorien Themen von völlig unterschiedlicher Komplexität befinden können! Und nicht immer sind die einfachen auch schnell zu lösen, und hyperkomplexe Themen kann man manchmal auch einfach liegen lassen.

Ich wönsche Ihnen viel Erfolg beim Einsatz der Map und freue mich öber jede Art von Röckmeldung!

Welche Motivation steht hinter FEEP Coaching?

Die Kambrische Explosion am Arbeitsplatz

Als Kambrische Explosion wird eine Epoche der Evolutionsgeschichte bezeichnet, auch bekannt als “Urknall der Lebensformen”. Sie ist mit 50 Milliarden Jahren eine relativ kurze Evolutionsphase, in der sich schlagartig eine Vielzahl verschiedenster Lebensformen ausbilden, während das Leben auf der Erde bis dahin seit einigen hundert Milliarden Jahren aus simplen Mikroben und ähnlichem bestand. Alle heute noch existierenden Lebensformen entstanden in dieser Periode und sogar noch mehr - von denen manche, wie zum Beispiel die Dinosaurier, dem anschließenden Stresstest der Evolution nicht standhielten.

Und genauso eine Kambrische Explosion wünsche ich mir für den Arbeitsplatz: es geht um die Momente, in denen sich harte Arbeit leicht anfühlt. In denen sich selbstständig getroffene Entscheidungen wie von Zauberhand geführt mit den Unternehmenszielen decken. In denen sich persönliche Differenzen klären und man selbstsicher durch sich ständig verändernde Umgebungen navigiert.

Wie kommt man in diesen “flow”?

Inwiefern kann uns die Evolutionsgeschichte dabei weiterhelfen?

Warum ist die explosionsartige Ausbildung neuer Lebensformen etwas Gutes und Inspirierendes?

Die Art und Weise, wie organische Systeme die Komplexität ihrer eigenen Innenwelt mit den Herausforderungen einer sich ständig veränderten Umgebung bringen - das gibt der Entwicklung eines bisher unbelebten Universums einen neuen Dreh, oder? Weil ein Organismus ein System ist, der ein Ziel hat und zwar sich aktiv gegen seinen eigenen Zerfall aufzulehnen und dem entgegenzuarbeiten. Dieser Zerfall von Strukturen ist ein Grundgesetz des unbelebten Universums (Details dazu findet man unter dem 2. Gesetz der Thermodynamik und Entropie). Im Fachjargon nennt man jedes System, das sich wie ein Organismus aktiv um Selbsterhaltung bemüht, ein homöostatisches System (hat nichts mit Homöopathie oder Esoterik zu tun!). Ein homöostatisches System versucht sich selbst am Leben zu halten, indem es aus allen ihm möglichen Handlungen diejenige aussucht, die mit größter Wahrscheinlichkeit dafür geeignet ist.

Evolutionswissenschaftler wissen nicht mit Sicherheit, was zum Ausbruch der kambrischen Explosion geführt hat. Aber der Neurowissenschatler Karl Friston hat ein Modell entwickelt, mit dem sich alle homöostatischen Systeme, ja, auch Sie und ich gehören dazu, anhand der selben logischen Struktur formal beschreiben lassen. Das Free Energy Principle.

Die folgenden Beiträge entwickeln auf Basis des Free Energy Principles praxistaugliche Lösungsansätze für Herausforderungen im Bereich Agile Softwareentwicklung.

Um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, selbstsicher und produktiv zu arbeiten